小凯旋门及其旁边的雕塑

小凯旋门(Arc de Triomphe du Carrousel)又叫卡鲁塞尔凯旋门,座落在卢浮宫西边,是拿破仑在1806至1808年之间所建,本来是杜乐丽宫的主要入口,然而法国大革命期间火烧杜乐丽宫,残留遗迹就是杜乐利花园和小凯旋门。整个小凯旋门流露强烈罗马风格,与戴高乐广场上的凯旋门一样都是以拿破仑盛世和战争为主要题材,它的两侧分别是八根科林斯石柱,门前门后有六个浮雕,门楣正中是八个拿破仑时代的士兵,门的最高处有四匹奔跑的骏马,中央是拿破仑的雕像……当然这些都是后来加上去的,当然这些也都是歌颂拿破仑的。门的顶端的四匹骏马是从意大利圣马可教堂搬来的镀金奔马。原物于回815年归还给了意大利,现在的是复制品,青铜战马旁是镀金的和平和胜利女神。

圣女贞德(1412年1月6日~1431年5月30日),被称为“奥尔良的少女”,是法国的民族英雄、军事家,天主教会的圣女,法国人心中的自由女神。英法百年战争时她带领法国军队对抗英军的入侵,支持法查理七世加冕,为法国胜利做出贡献。最终被俘,被宗教裁判所以异端和女巫罪判处她火刑。

莫里斯(Meurice)酒店面朝杜乐丽花园,门前古老的长廊连接着卢浮宫和协和广场,始终洋溢着雍容气势和皇家风范。一百多年来,它以富裕和优雅的品位接待过英国女皇和西班牙国王,还有来自亚非欧美十几个国家的国王、女皇和总统。酒店被称为“国王酒店”,其主餐厅是典型的法国皇宫装饰风格,雕塑精美、富丽堂皇。而酒店的七楼更成为一个神秘豪华的去处,因为这些国家领导人和他们的团队通常选择住在那里。躺在床上,便可以看到巴黎歌剧院的屋顶和远处蒙马特高地上的圣心教堂,床前的窗棂是绝佳的取景框。那里有一个大大的屋顶花园,可以沐浴艾菲尔铁塔的灯火和香榭丽舍大道上的璀璨光辉。它在创立之初曾以接待英国旅游者为主,这里不仅提供最正宗的英国食品,而且所有的职员都说流利的英语——难怪当年的英国女皇访问巴黎,一定要下榻在莫里斯酒店呢!拥有大量艺术品和古董的莫里斯酒店也是艺术家们的至爱,酒店奉行客人的要求要被充分满足的信念。柴可夫斯基在巴黎演出时曾居住在此;毕加索选择这里举行了自己的婚礼晚宴;而西班牙超现实主义大师达利则几乎每年会在这里住上一个月,他还给阿方斯三世住过的房间墙上加上了自己的笔触;亿万富翁弗洛朗斯-古德在此地举办文学午餐,成为巴黎最后的文学沙龙。酒店的周围布满了名牌时装店,Maria Luisa 、Colette、Chanel、Coyard 、John Galliano,还有很多珠宝首饰及名表店。

这是在一条街里拍摄的,可能是酒店的后门。

旺多姆广场(Place Vend?me)是巴黎的著名广场之一,位于巴黎老歌剧院与卢浮宫之间,呈切角长方形,长224米,宽213米。由于旺多姆公爵(1594~1665)的府邸坐落于此,广场因而冠此名。旺多姆公爵是路易十四的爷爷亨利四世的私生子,被称为凯萨先生或波旁(皇族)的凯萨(César de Bourbon)。广场的建筑设计师是于勒·阿尔端·芒萨尔(Jules Hardouin-Mansard, 1646~1708),1702年奠基,1720年广场规模形成。周围的建筑整齐划一,底层开有大型拱门,上有三角楣饰,屋顶有老虎窗。这里还有著名珠光宝气的珠宝品牌店、顶级奢侈品店。15号楼(下图白色篷子处)是举世闻名的利兹(H?tel Ritz)酒店,戴安娜曾经经常下榻于此,1997年8月31日晚,她从这里出来没多久即在阿尔玛桥的隧道内遭遇车祸。11~13号是法国司法部的所在地,12号是著名音乐家肖邦的故居和逝世的地方。

旺多姆纪念铜柱就坐落在广场的中央,1810年拿破仑皇帝下令建立,是模仿罗马的特拉真(Trajane)柱修建的,柱高44米,用法国军队在奥斯特利兹战役中缴获的1250门大炮铸成,上面的螺旋形图案描绘着拿破仑征战的诸多场面,顶上立着拿破仑·波拿巴的铜像。

老佛爷百货基本上是每个中国旅游团必去的最后一个旅游点。同国内的大商场一样,一楼都是化妆品,据说这是为了吸引女士进来购物。我对购物的兴趣不大,只是在玩具区逛逛就出门溜达去了。

“老佛爷”华丽的内部装修

附近的一座教堂

街道旁的建筑上随处可见的精美雕塑,使人感受到巴黎无所不在的艺术气氛。

至此,十天的欧洲之旅结束。

标签: 巴黎

【原创】欧洲掠影·法国巴黎卢浮宫

2008年10月20日上午的日程是参观卢浮宫。一位在法国学艺术的留学生告诉我,他到卢浮宫参观了很多次,还未能将展品看全。由于团体参观的时间不得超过3小时,可想而知我们是怎样的走马观花了。不过即使是短暂的一瞥就足以使我们惊叹:“卢浮宫不愧是一座精美绝伦的艺术圣殿”。

百度:卢浮宫位于法国巴黎市中心的塞纳河北岸(右岸),始建于1204年,历经800多年扩建、重修达到今天的规模。卢浮宫占地面积(含草坪)约为45公顷,建筑物占地面积为4.8公顷。全长680米。它的整体建筑呈“U”形,分为新、老两部分,老的建于路易十四时期,新的建于拿破仑时代。宫前的金字塔形玻璃入口,是华人建筑大师贝聿铭设计的。藏品中有被誉为世界三宝的《维纳斯》雕像、《蒙娜丽莎》油画和《胜利女神》石雕,更有大量希腊、罗马、埃及及东方的古董,还有法国、意大利的远古遗物。目前卢浮宫宫殿共收藏有40多万件来自世界各国的艺术珍品。法国人将这些艺术珍品根据其来源地和种类分别在六大展馆中展出,即东方艺术馆、古希腊及古罗马艺术馆、古埃及艺术馆、珍宝馆、绘画馆及雕塑馆。其中绘画馆的展品最多,占地面积最大。卢浮宫区有198个展览大厅,最大的大厅长205米。显然,用一天两天的时间根本无法欣赏全部的稀世珍品。

卢浮宫外貌

玻璃金字塔

《中华文摘》:玻璃金字塔看似简单,实则匠心独运,十分巧妙。它模拟5000年前的古埃及金字塔造型,在平坦宽敞的广场上拔地而起,玻璃钢架代替了巨石作为材料,支撑起透明的三角锥体,其边长为35米、高21.6米。四个侧面由673块菱形玻璃拼组而成,总面积约2000平方米。塔身总重量为200吨,其中玻璃净重105吨,金属支架仅有95吨。整个玻璃体清朗透亮,晶莹璀璨,没有丝毫的沉重、拥挤之感。多侧面的玻璃金字塔不仅可以反映巴黎美丽的天空,还为地下设施提供了良好的采光条件,创造性地解决了把古老宫殿改造成现代化美术馆的一系列难题,取得极大成功。不仅体现了现代的艺术风格,而且也是运用现代科学技术的独特尝试。这一建筑正如贝聿铭所称:“它预示将来,从而使卢浮宫达到完美。”金字塔是入口大厅的顶棚,它的一边是大门,其余三边是3个高为5米的小金字塔,由三角形水池和喷泉连成整体,设计别致、简洁、明快,极富现代感。几个小金字塔紧邻玻璃金字塔,清澈的水面映照着金字塔的丽影,更加璀璨耀眼,令人目眩神迷,而喷洒在玻璃面上迷雾般的水流仿佛披散的轻纱,使透明的金字塔更添上一种如梦似幻的风韵。每个三角水池都有巨柱喷泉,像是硕大的水晶柱烘托着晶莹的玻璃金字塔。玻璃金字塔覆盖着全馆的主入口和中央大厅,满足了多项功能要求,成为全馆的枢纽。在形式上,它不是简单地模仿传统,而是有新的突破,成为该馆的新象征。

在卢浮宫中听着美女讲解员轻声细语、清晰明白的讲解,真是一种享受。她是江苏人,来到此地已13年,能成为这里的讲解员,足以说明她的优秀。

从玻璃金字塔里往外看

从展厅看外面的大小金字塔

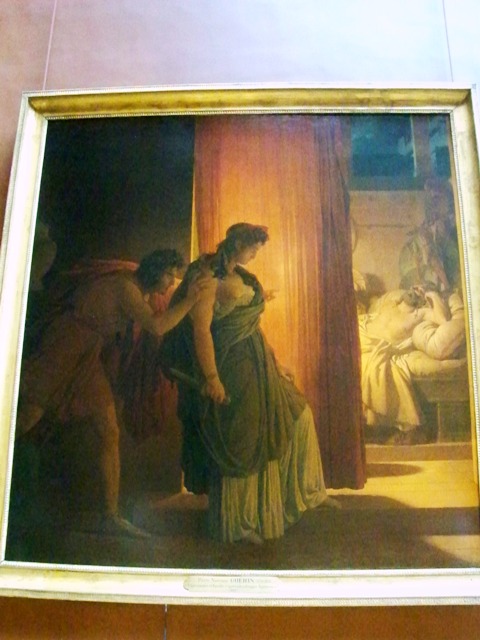

展品一瞥

被爱神吻醒的普赛克

墨丘利和普赛克

奴隶们

被缚的奴隶(米开朗基罗)

枫丹白露的仙女

自由引导人民

1830年7月,“光荣三天”,即三天革命民变,将国王查理十世(Charles X)赶下了台。后来,路易-菲利普一世取而代之成为国王,尽管巴黎人民试图在1830年7月28日这天重建共和国:画中正是在庆祝这一天。右边,可以透过烟雾看到巴黎圣母院的高塔。在一个巨大的路障上,尸体堆积如山,一个女子手持步枪、挥舞着法兰西三色旗号召人民追随她。她象征共和国。由画中人物的衣着可以看出他们来自不同的社会阶层:共和国的左侧,一个男人身穿礼服、头戴高帽,他是资产阶级;再往左,一个战士头戴贝雷帽、手挥佩刀,从他的围裙和裤子可以看出他是制造业工人。

梅杜莎之筏:作品描绘的是1816年皇家海军“梅杜萨”号在塞内加尔海域发生的海难。由于缺少救生艇,149人挤在一个木筏上在大西洋上漂流了12天;只有十几人逃过残杀、疯狂和同类相食活了下来!这场悲剧的主要责任在“梅杜萨”号的船长,他当时已20年不曾航行,是通过政治关系才获取这一职位的。画的视角表现出木筏的极不稳定性。两条对角线是整个构图的框架:一条线把观众的视线引向画面左侧正向木筏扑来的大浪,另一条线把观众的视线引向地平线上几乎看不见的救援船的微小侧影。画中人物表现出各种心理状态:怀抱死去儿子的男人的沮丧和迷茫、垂死者的突然振奋和向救援船挥手的人们的强烈渴望。

年轻殉道者

加拿的婚礼

卢浮宫的三宝之一——蒙娜丽莎,画不大,但在当时已是最大的油画了。她的周围永远围着一圈圈的人。

被运到墓穴边的阿特拉

拿破仑一世与约瑟芬皇后加冕礼

大卫奉拿破仑之命,花费了整整三年时间完成巨作,用画卷纪录下1804年12月2日拿破仑在巴黎圣母院举行加冕仪式的这一不朽的时刻。就像所有的政治宣传作品一样,在这幅画中也有一些对现实的加工:皇帝的母亲端坐于宝座上,位于画面中间很显著的位置。而事实上她因为生儿子的气而没有出席。拿破仑的形象被理想化了,变得更高更瘦,跪在他面前的约瑟芬皇后,也在拿破仑御用画师大卫的笔下年轻了许多。由于拿破仑是自己将皇冠戴到了头上,大卫没有在画中表现他加冕的情节,而是最终选择了不那么有争议的约瑟芬加冕作为主题,但坐在拿破仑身后的教皇庇护七世并非衷心为新皇帝祝祷。画面光线处理的技巧十分娴熟,在一百五十个人物肖像中,很自然地突出了主要人物,并恰到好处地照顾到某件首饰上镶嵌的宝石或某件衣物面料的柔滑。从某种角度来说,大卫是现代摄影师的先驱,就像他们纪录世界重要人物的大事件,在报纸上展现出的奢华场景不禁令民众浮想连翩。而在画面上所有这些人物中,最生动的应该是身穿红衣站在画面右端的外交部长塔列朗(Talleyrand),他似乎对这台透着炫耀味道的好戏投去嘲讽的一瞥。

萨摩色雷斯的胜利女神,卢浮宫的三宝之一,是古希腊人为庆祝胜利而制作。雕像的头部和手臂已然不见,但现存的部分高达3.28米,仍充满着无限的美感,使人联想到她展开双翅,昂首挺胸的勃勃英姿。

拿破仑加冕的王冠(左)和镶有282颗钻石、237颗珍珠、64颗彩色宝石彩色宝石的路易十五加冕王冠(右),法国国王加冕礼用剑(查理曼之剑,下)

舟

米洛岛的维纳斯,卢浮宫的三宝之一。她高达2.04米,亭亭玉立,端庄典雅,大理石的雕像犹如真人一般温暖细致,技巧精妙绝伦,令人叹为观止,被誉为古典传统艺术最精细的作品。虽然她的胳膊残缺,但其遵守黄金分割的身材却完美无瑕,成为最完美的女性美的典范。

卢浮宫古城壕遗迹

古埃及的斯芬克斯像

展厅

阿波罗画廊,这是卢浮宫非常重要的展区,主要陈列王室的珍宝(冠冕、硬石器和珠宝)

卢浮宫的网站上可以欣赏更多的展品和说明,还有详细的参观路线呢。

http://www.louvre.fr/llvr/index.jsp?bmLocale=zh

贝聿铭与卢浮宫的故事(摘自《中华文摘》):自从1793年法国大革命后,卢浮宫成为法国国立美术博物馆。经过将近200年的岁月打磨,卢浮宫日趋老化和残损,馆内灯光昏暗,处处积满灰尘。大部分游客要苦苦搜寻一番才能找到其中一个狭小的入口。而且卢浮宫内极为缺乏贮藏室、处置室和修复实验室等辅助设备,能够展示的艺术品不足存量的1/10。破败不堪的卢浮宫已经远远跟不上时代发展的需要了。于是在1981年,在法国总统密特朗主持下,法国政府决定实施“大卢浮宫”计划,大规模地扩建和改造卢浮宫。法国文化部前部长比厄西尼受密特朗总统之托对居世界领先地位的各大博物馆进行访问,询问各馆管理者愿意聘用何人来承担设计改造工作,每个人都说出了贝聿铭的名字。通过反复地考虑,比厄西尼向密特朗总统力荐了著名的美籍华裔建筑师贝聿铭来担任工程的设计工作。他高度评价贝聿铭说:“我对他特别感兴趣是因为他是一位美籍华裔建筑师,贝聿铭来到卢浮宫,就像一位满清大员带来历史、文化和传统的问候,又带来美国人的新颖构想。”在他的大力推举下,密特朗总统打破了法国的惯例,未通过公开竞争便直接聘用贝聿铭修复卢浮宫。

贝聿铭拿出了传统与现代相融合的“玻璃金字塔”方案。金字塔是古代文明的象征,正好与卢浮宫700年的历史相互辉映。而采用玻璃这一现代原料制造又为这古老的造型增添了神奇的魅力。这样就可使卢浮宫既能完好地保存它古老神秘的深邃特质,又焕发出昂扬奔放的现代活力。但巴黎人却对由一个外国人来插手处理本国引以为傲的珍宝馆十分不满,有多达九成的巴黎人极力反对建造“玻璃金字塔”。为了表示抗议,卢浮宫博物馆馆长辞职而去。法国建筑界的权威人物也声称玻璃金字塔是“一个毁灭性的庞大装置”。法国的媒体更是竭尽讽刺挖苦之能事。法国人把排斥玻璃金字塔当作捍卫国家文化独立的途径。

但密特朗总统一如既往地支持着贝聿铭。而且,他们还找到了一个同盟者——巴黎市市长希拉克。希拉克建议贝聿铭把和原物一般大小的实体模型放置在卢浮宫前的广场上,用实际显现的效果,来接受公众的检验。事实证明:贝聿铭成功了。整个巴黎终于被“玻璃金字塔”所折服。巴黎卢浮宫扩建工程终于得以顺利进行。在1988年7月,卢浮宫全部修复完毕。此项工程总建筑面积7万多平方米,耗资63亿法郎。贝聿铭不负众望,他为卢浮宫设计的总入口使这座古老的艺术殿堂焕发出新的生命力,被誉为是法兰西迈入新世纪的标志,成为蜚声全球的建筑杰作。

玻璃金字塔看似简单,实则匠心独运,十分巧妙。它模拟5000年前的古埃及金字塔造型,在平坦宽敞的广场上拔地而起,玻璃钢架代替了巨石作为材料,支撑起透明的三角锥体,其边长为35米、高21.6米。四个侧面由673块菱形玻璃拼组而成,总面积约2000平方米。塔身总重量为200吨,其中玻璃净重105吨,金属支架仅有95吨。整个玻璃体清朗透亮,晶莹璀璨,没有丝毫的沉重、拥挤之感。多侧面的玻璃金字塔不仅可以反映巴黎美丽的天空,还为地下设施提供了良好的采光条件,创造性地解决了把古老宫殿改造成现代化美术馆的一系列难题,取得极大成功。不仅体现了现代的艺术风格,而且也是运用现代科学技术的独特尝试。这一建筑正如贝聿铭所称:“它预示将来,从而使卢浮宫达到完美。”金字塔是入口大厅的顶棚,它的一边是大门,其余三边是3个高为5米的小金字塔,由三角形水池和喷泉连成整体,设计别致、简洁、明快,极富现代感。几个小金字塔紧邻玻璃金字塔,清澈的水面映照着金字塔的丽影,更加璀璨耀眼,令人目眩神迷,而喷洒在玻璃面上迷雾般的水流仿佛披散的轻纱,使透明的金字塔更添上一种如梦似幻的风韵。每个三角水池都有巨柱喷泉,像是硕大的水晶柱烘托着晶莹的玻璃金字塔。玻璃金字塔覆盖着全馆的主入口和中央大厅,满足了多项功能要求,成为全馆的枢纽。在形式上,它不是简单地模仿传统,而是有新的突破,成为该馆的新象征。

1994年,法国电力公司安装完成卢浮宫的整体夜间照明系统,使得入夜后的宫殿更为金碧辉煌,为巴黎增添了不少魅力,再度添加了一处胜景。其实,贝氏在设计玻璃金字塔时,早已考虑到都市空间在夜晚时所扮演的角色,贝聿铭希望拿破仑广场白天是人群集聚之地,玻璃金字塔有“桥”的功能,将来自各方的人“引渡”到不同的三个殿翼;夜晚,玻璃金字塔在灯光照耀下,成为都市焦点,吸引人们来到广场,让美术馆的生命从白天延续到夜晚,让公共空间更能充分得以运用,也更生动。

虽然玻璃金字塔在建造之初,曾在法国引起轩然大波。许多人认为这样“既毁了卢浮宫,又毁了金字塔”,把它抨击得一无是处。但经过时间的洗礼,这个设计越来越显现出它巨大的功能意义和绝美的艺术风格,人们不但不再指责它,反而衷心接受它为巴黎的新象征,称其是“卢浮宫院内飞来的巨大宝石”。

而针对屋内辅助设备不足的问题,贝聿铭设计的核心思想是“既不触动和损害老卢浮宫的历史风貌,又为它增添新世纪的生气和活力”。他大胆设想向地下发展,开掘出广达6万平方米的巨大地下空间,用“减法”在广场下挖出三层“建筑”,设有大厅、剧场、餐厅、商场、书店、复制品店、仓库、停车场等各种设施,充分保证了现代社会的各种需要。他把原来互不连属、参观路线既长又单调的旧宫联系到一起,并置于地下,巧妙地避开了上面场地狭窄和新旧建筑冲突的矛盾。

【原创】欧洲掠影·法国巴黎塞纳河

2008年10月19日下午,我们又风风火火赶往塞纳河的一处码头,开始了船游塞纳河。

百度百科:塞纳河是法国北部大河,全长780公里(485英里),它是欧洲有历史意义的大河之一。塞纳河的河源距巴黎东南275公里。在一片海拔470多米的石灰岩丘陵地带,一个狭窄山谷里有一条小溪,沿溪而上有一个山洞。洞口不高,是人工建筑的,门前没有栅栏。洞里有一尊女神雕像,她白衣素裹,半躺半卧,手里捧着水瓶,嘴角挂着微笑,神色安详,姿态优美。小溪就从这位女神的背后悄悄流出来。显而易见,塞纳河是以泉水为源的。当地的高卢人传说,这位女神名塞纳,是一位降水女神,塞纳河就以她的名字为名。考古学家根据此地出土的木制人断定,塞纳女神至迟在公元前5世纪已降临人间。还有一种说法,距河源不远的地方有个村镇,镇内有个玲珑雅致的小教堂,里面墙壁上图文并茂地记载说:这里曾有个神父,天大旱,他向上帝求雨,上帝为神父的虔诚所感动,终于降雨人间,创造一条河流,以保永无旱灾。这个神父是布尔高尼人,他名字在布尔高尼语中为“塞涅”,翻成法文即“塞纳”,于是这个村镇和教堂教名为“圣·塞涅”。故有人认为,塞纳河名来源于这个神父。

塞纳河上架着的桥据说共有36座,每座桥的造型都有特点,而其中最壮观最金碧辉煌的是亚历山大三世桥了。这座桥以其独一无二的钢结构桥拱,将香榭丽舍和荣军院广场连接起来。建此桥为庆祝俄国与法国的结盟,当时是1900年前后,俄法两国在百年前还是世仇,拿破仑曾挥师攻打俄国,使莫斯科烈火屠城。100年后两国一笑泯恩仇,而且意味深长地将桥通向拿破仑墓。大桥两端四只桥头柱上镀金的雕像,由长着翅膀的小爱神托着,它的华丽造型和色彩在巴黎特别显眼。亚历山大三世桥为全金属结构,长107米,宽40米,考虑到不影响两岸的景观,桥身建造得特别低矮。它是由俄国沙皇尼古拉二世作为法俄亲善的礼物,捐赠给法国的,并以尼古拉二世的父亲亚历山大三世名字命名。桥上饰有一些有寓意的女神雕像及四匹奋踢腾空、栩栩如生的石雕飞马,还有许多精雕细琢的金属灯罩。

塞纳河上最美的亚力山大三世大桥(Pont Alexandre Ⅲ)

协和大桥(Pont de la Concorde)

列奥波尔德-塞达-桑戈尔大桥(The Passerelle Léopold-Sédar-Senghor)

皇家大桥(Pont Royal),是巴黎列在新桥(Pont Neuf)和玛丽大桥(Pont Marie)之后第三座古老的桥。左侧应该是卢浮宫的一角。

凯乐塞尔大桥(Pont du Carrousel)

距新桥不远处,是专为行人而建的金属为主体的艺术大桥(Pont des Arts,或 Passerelle des Arts)。桥上种植着花木,有塞纳河上花园之称。站在艺术桥上,只见桥北是卢浮宫,桥南是法兰西研究院,桥东是大法院,曾关押过路易十六王后,桥西就是王桥了,视野开阔,水天一色。

新桥(Pont Neuf)则是最有名的桥,它名叫新桥,实际最古老。1578年由亨利三世奠基,工程因内战中断,到1606年建成已是亨利四世时代了。此桥长238米,宽20米,是巴黎塞纳河上最长的桥。桥有12个拱,每个拱上塑了不知名壮士的头颅,有的怒目圆睁,有的闭目静思。新桥横跨西岱岛,桥下的岛像尖刀似的伸向塞纳河,将河一劈为二。新桥建成后整整两个世纪,一直是巴黎的商业中心,桥上热热闹闹,有书商、自编自演的艺术家、流动摊贩,甚至拔牙者。直到今天,新桥仍激发着艺术家的创作热情。从桥上走过,见桥两边的人行道还建有半圆形石椅,椅面凹凸不平,记载着岁月沧桑。这座巴黎最古老的桥却叫新桥,已有近400年历史了。

圣米歇尔桥(Pont Saint-Michel)由17米宽的椭圆形石拱支撑,石拱间由两个3米厚的大桥墩连接,每个桥墩上方都有字母N的雕刻,这个N 代表了拿破仑。

双倍桥(Pont au Double)

阿西卫士桥(Pont de l’Archeveche)又称大主教桥

圣母桥(Pont Notre-Dame)建于1413年,最早是古罗马人的大桥,现在圣母桥相通连接了左岸和右岸。

巴黎圣母院坐落在西岱岛上,船到这里便掉头返回了。

都尔奈勒桥(Pont de la Tournelle)的桥头上有一座圣·热那维埃夫雕像,日夜守护着塞纳河和巴黎的子民们。据传说公元451年正是由于她的祈祷才击退了入侵者。

我们没有全程游览巴黎境内的塞纳河,看到的桥还不足半数。还有查尔斯·戴高乐桥(Pont Charles-de-Gaulle)、米拉波桥(Pont Mirabeau)、佩蒂特桥(Petit Pont)、兑换桥(Pont au Change)、荣军院大桥(Pont des Invalides)、玛丽大桥(Pont Marie)、阿勒玛桥(Pont del’Alma)、路易·菲利普桥(Pont Louis-Philippe)、德苏利桥(Pont de Sully)、阿荷高勒桥(Pont d’Arcole)、伊纳桥(Pont d’Iena)、米拉博桥等很多美丽的桥,塞纳河沿岸有许许多多古老的著名建筑,真是看不完的景致,听不完的历史故事。

【原创】欧洲掠影·法国巴黎(1)

2008年10月19日驱车前往法国巴黎。因为乘车时间较长,导游怕我们觉得无聊,便一路讲起了故事,从欧洲的历史、经济,讲到酒和香水。总之是想到哪儿讲到哪,看到什么讲什么,最后累得他直说:你们怎么不睡觉啊?参加过不少旅游团,鲜有这样知识渊博又很敬业的导游,我们真是由衷地感激他。

巴黎的四大代表建筑之一——星形广场凯旋门,又称戴高乐广场凯旋门,位于香榭丽舍大街的尽头,它是欧洲100多座凯旋门中最大的一座。凯旋门外墙上刻有取材于1792~1815年间法国战史的巨幅雕像。所有雕像各具特色,同门楣上的花饰浮雕构成一个有机的整体,俨然是一件精美动人的艺术品。正面有四幅浮雕:《马赛曲》、《胜利》、《抵抗》、《和平》,其中最负盛名的是面向香舍丽榭田园大街石柱上,由著名雕刻家弗朗索瓦·吕德设计的“1792年志愿军出发远征”,即《马赛曲》(右柱图),是世界美术史上占有重要的一席之地的不朽艺术杰作。

凯旋门的四周都有门,门内刻有跟随拿破仑·波拿巴远征的286名将军的名字,门上刻有1792年至1815年间的法国战事史。

在凯旋门的正下方,是1920年11月11日建造的无名战士墓,墓是平的,地上嵌着红色的墓志:“这里安息的是为国牺牲的法国军人。”据说,墓中睡着的是在第一次世界大战中牺牲的一位无名战士,他代表着在大战中死难的150万法国官兵。墓前设有长明灯(又称“长明火炬”),每天晚上都准时举行一项拨旺火焰的仪式。每逢节日,就有一面10多米长的法国国旗从拱门顶端垂下来,在无名烈士墓上空迎空飘扬。逢重大节日时,则有一名身着拿破仑时代戎装的战士,手持劈刀,守卫在《马赛曲》雕像前。每年的7月14日,法国举国欢度国庆时,法国总统都要从凯旋门通过;每位总统在其卸职的最后一天也要来此,向无名烈士墓献上一束鲜花。而凯旋门最奇特之处,据说是每当拿破仑周年忌日的黄昏,从香榭里舍大道向西望去,一团落日恰好映在凯旋门的拱形圈里。

飘扬在无名烈士墓上空的法国国旗和欧盟的旗帜。欧盟旗帜上面的12颗金星代表1986年欧共体12个成员国。

正前方就是著名的香榭丽舍大道,这条大街已有百年历史,它集高雅与繁华、浪漫与流行于一身,是世界上最具光彩与盛名的道路。在《基督山伯爵》、《茶花女》和《高老头》等作品中也有对这条大道的描写。

这就是巴黎建筑物的特色,灰顶白墙,整齐一致,典雅和谐。

著名的协和广场却有着一段不和谐的历史,甚至是血腥的历史。协和广场原名为“路易十五广场”,中间铸造的路易十五的骑马雕像,显示其在位时期的威势。但在1789年法国大革命时期,雕像被人民推倒,并改建了断头台,易名为“革命广场”。国王路易十六及其王后在这里被送上断头台,其后也有数千人在此被处决。有个传说:当年由于这里的血腥味道太浓,以至于一群牛从这里经过时都嘎然止步,不欲经过此地而改道绕行了。直到广场被重建,为了纪念战争年代的结束,满足人民祈望和平的愿望,“革命广场”更名为“协和广场”。

中间是有着3400多年历史、高23米、230吨重、由一块完整的巨形玫瑰色花岗岩雕琢而成的埃及方尖碑。当年从埃及卢克索历经两年半海运到法国巴黎可谓是费尽周折,它在此还成为了一个巨形日晷的晷针,而协和广场则成了晷面。方尖碑两侧的两个喷泉实际上是罗马的圣彼得广场喷泉的仿制品,广场的北边是河神喷泉,南边的是海神喷泉。远处三角形尖顶的建筑是国民议会大厦波旁宫。(摄于行进的车中)

巴黎的行道树很有特点,这是什么树?树枝都朝天生长。(摄于行进的车中)

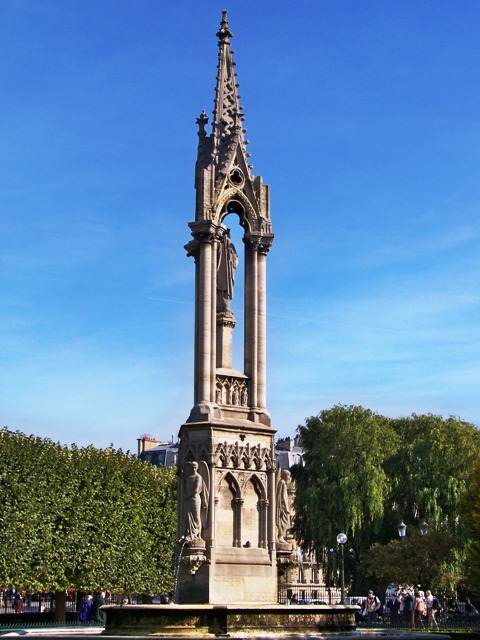

巴黎的四大代表建筑之一——巴黎圣母院。巴黎圣母院是一座哥特式风格的教堂,是古老巴黎的象征。它的地位和历史价值无与伦比,是历史上最为辉煌的建筑之一。雨果曾在《巴黎圣母院》中将其比喻为“石头的交响乐”。

巴黎圣母院后边的花园里竖立着意大利剧作家哥尔多尼的雕像。哥尔多尼曾因遭其他剧作家的攻击,被迫于1762年避居巴黎,并于法国大革命时在贫困中辞世。他的故居在威尼斯,他的作品有《一仆二主》等。

不知其名的建筑

下图亮灯处是1997年8月31日夜间戴安娜出车祸的现场——阿尔马桥隧道(摄于行进的车中)

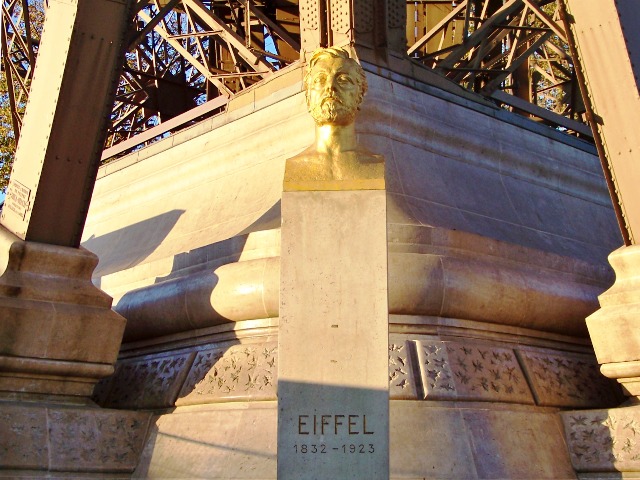

巴黎的四大代表建筑之一—埃菲尔铁塔,是1889年建成的镂空结构铁塔,位于法国巴黎战神广场,高300米,天线高24米,总高324米。铁塔的设计新颖独特,是世界建筑史上的技术杰作,也是法国和巴黎的标志性建筑。

在铁塔上俯瞰巴黎荣军院,它也是多个博物馆的所在之地,拿破仑的墓地也在此。

在铁塔上俯瞰塞纳河

市中心

铁塔广场

1889年5月15日,为给世界博览会开幕式剪彩,铁塔的设计师居斯塔夫·埃菲尔亲手将法国国旗升上铁塔的300米高空,由此,人们为了纪念他对法国和巴黎的这一贡献,特别还在塔下为他塑造了一座半身铜像。

友好的法国大兵

铁塔下的“另类艺术”