从梵蒂冈圣彼得广场出来,就来到天使堡和天使桥。天使堡原是古罗马皇帝哈德里安的陵墓,到中世纪这里变成了一座堡垒,堡垒顶上雕塑一个擎剑的大天使长加百列形象,所以叫做天使堡。雕刻天使的缘由据说是590年教皇圣人格利高里在这里祈祷结束黑死病瘟疫,看见了天使。普契尼的歌剧“托斯卡”的结尾,托斯卡就是从天使堡上纵身跳下来的。

天使堡正前方是著名的天使桥,桥两边栏杆上一共雕刻有12个天使,每一个天使都拿着耶稣受刑的刑具。这些作品原本出自贝尼尼大师之手,后来为了保护原作,很多被搬到博物馆中,目前桥上只有一两个真品。

天使桥下是意大利的第三长河台伯河,台伯河是罗马市内最主要的一条河,罗马城就在台伯河下游,跨台伯河两岸。

罗马的法院建筑风格除了庄严之外,还多了些艺术气息。

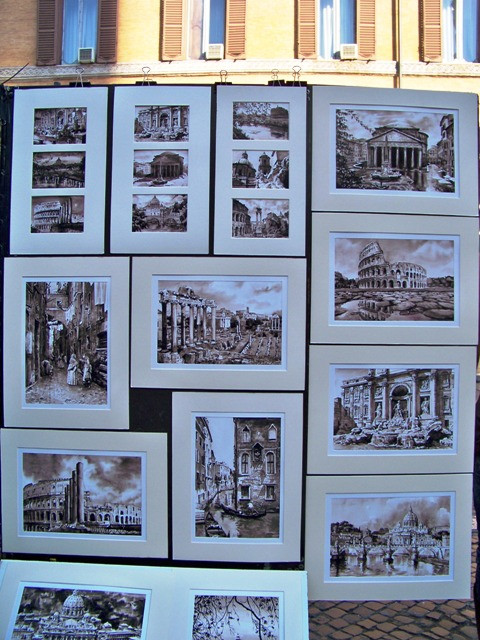

纳沃纳广场位于罗马的中心,不但游客云集,也是街头艺术家和小商贩的一处宝地,从早到晚都是一片喧哗热闹的场面。由于禁止机动车辆入内,广场上随意地摆放着很多露天座位,可以坐下来悠闲地享用午餐。我更喜欢这里的艺术氛围。如果时间充裕,我会在这里观看画像,挑选几幅画。比起国内卖的油画,这里画优价廉,很值得背回几幅呢。瞧人家认真作画的态度!

纳沃纳广场拥有三座著名的喷泉,多数游客都是为它们而来。

摩尔人喷泉:也叫黑人喷泉,位于广场南端,是贝尼尼的作品。

四河喷泉:位于广场中央,这是一座很有名的喷泉,也是贝尼尼的作品。四座雕像分别代表世界四大洲的四条河流——尼罗河、恒河、多瑙河和拉布拉多河,环绕着方尖碑。遗憾的是我们到来之时四河喷泉正在维修,没能看到其面目。

尼普顿喷泉:位于广场北端,博尔塔作品。尼普顿是罗马神话中的海神,即希腊神话中的波塞冬。

在罗马市中心还有个中央竖立着方尖碑的喷水池,方尖碑基座雕有古罗马神话场景,这里是罗马万神殿的前庭。万神殿是至今完整保存的唯一一座罗马帝国时期建筑,始建于公元前27~25年,由罗马帝国首任皇帝屋大维的女婿阿格里帕建造,用以供奉奥林匹亚山上诸神,可谓奥古斯都时期的经典建筑。公元80年的火灾,使万神殿的大部分被毁,仅余一长方形的柱廊,有12.5米高的花岗岩石柱16根,这一部分被作为后来重建的万神殿的门廊,门廊顶上刻有初建时期的纪念性文字,从门廊正面的八根巨大圆柱仍可看出万神殿最初的建筑规模。现在所见的万神殿主体建筑是亚德里亚诺大帝于公元120~124年所建,为43.4米高的圆形堂,其内仍供奉罗马的所有神袛。公元609年万神殿被赠予教皇,随即改为天主教堂,将多尊圣骸保存于内,更名为圣玛丽亚教堂,后拉特朗协约将其定位意大利国立教堂。也正是因此,万神殿才在后来幸存下来,没有被视为异教建筑而毁灭。

万神殿的建筑风格很独特,前方后圆。里面看到半球形的穹顶。

罗马最著名的喷泉当属特莱维喷泉,又称为“少女喷泉”、“许愿泉”。喷泉高约25.9 米,宽约19.8米,是全世界最大的巴洛克式喷泉。据说背对着喷泉,从肩上投出一枚硬币,如果能投进水中,就能梦想成真。游人排着队来到泉边,背对着泉池,将硬币抛进水里,许下今生能够重返罗马的愿望,这在电影《罗马假日》中可以看到,它也在《罗马假日》风靡全球后闻名于全世界。喷泉是15世纪修建的阿格利帕水道水源所在地。“特莱维”是三岔路口的意思,前面有三条道路延伸出去。喷泉的主雕塑为海神尼普顿。喷泉的巧妙之处在于背后是雄伟的宫殿,设计师萨维借此背景使喷泉与宫殿雕塑融为一体,更显其壮观。宫殿墙面上的浮雕讲述着喷泉的来历:传说一位少女指示了泉眼所在的位置,阿格利帕按照她的指示找到泉水,修建了水道,这就是“少女喷泉”的名字由来。这里每天来自世界各地的游客络绎不绝,照相很难取景。

西班牙广场附近的一座方尖碑

著名的西班牙广场因附近的西班牙大使馆而得名。137级台阶的顶端是法国人在16世纪修建的圣三一教堂,属于哥特式建筑,也是西班牙广场地标性的建筑。李斯特、拜伦、歌德、安杰里科、考夫曼、巴尔扎克、司汤达、安德逊等名人曾在广场附近的房屋中居住过。英国诗人济慈是在大台阶靠右边的那间屋子里与世长辞的。

这里也是浪漫的象征。电影《罗马假日》中赫本和派克在西班牙广场相遇,由此演绎出浪漫的动人故事。赫本饰演的公主坐在西班牙大台阶上,一边左顾右盼,一边把冰激凌送到唇边。这看似普通的台阶因此在影迷心里留下难忘的记忆。许多到罗马的游客都会乐颠颠地跑到那台阶上坐坐,甚至吃上个冰激凌。难怪这里总是人山人海呢。

在如此喧闹繁华的地方居然还有一只“老年合唱队”在练歌,只有指挥,没有伴奏,而他们还是那样热情洋溢、全神贯注,我真为他们的执着精神所感动。

西班牙广场前的破船喷泉是巴洛克大师贝尼尼的父亲彼得改建的。彼得将原來的喷泉周边做了一条破旧的船,半淹在水池中,喷泉的水于是先流入破船,再从船的四边慢慢溢出,成为西班牙广场的重要景观。

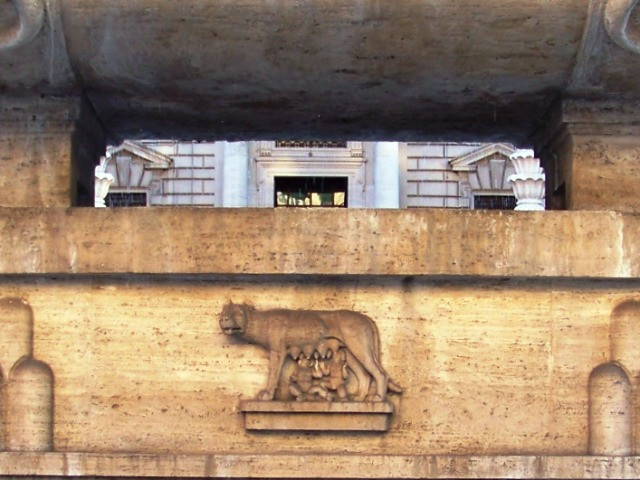

在罗马多次听导游讲起“母狼的传说”,回来查了百度:古罗马帝国城市特洛伊城由于和希腊发生战争,被希腊人攻陷,守城将领伊尼亚带领一部分人逃了出来。经过漫长的漂泊,他们来到意大利半岛。伊尼亚的儿子在这里修筑了亚尔巴龙伽城,并当了国王。王位传了15代,努米托的弟弟阿穆略篡夺了王位,阿穆略怕努米托的后人报复,便杀死努米托的儿子,并逼迫努米托唯一的女儿西尔维亚做了贞女塔的女祭司。按照规定,女祭司必须保持终身童贞,不得与他人结婚。阿穆略为了防止意外的事情发生,就把侄女囚禁在一座孤塔之中,避免外人见到她。但是战神马尔斯却来到塔中,与西尔维亚相爱并与其生下一对双生子。阿穆略得知后,急急忙忙命人将孪生兄弟投入台伯河中想将他们淹死。但是战神马尔斯救走了西尔维亚,两个男婴漂流到岸边,被一只母狼发现,母狼用乳汁喂养了这对双胞胎。后来一个牧人发现了这小哥俩儿,将他们带回家去抚养,并给一个孩子起名叫罗慕洛,给另一个孩子起名叫勒莫。两个孩子在牧人的教导下,练就一身好武艺,他们领导亚尔巴龙伽人民起义,推翻阿穆略的统治,并使努米托重登王位。但兄弟俩却不愿留在亚尔巴龙伽城,他们打算在以前遇救的地方重新建一座城市。新城建好后,兄弟二人决定让神来决定以谁的名字命名和由谁来统治这座城市。勒莫首先在自己的占卜地看到6只秃鹫飞过,宣布神选择了他,可是罗慕洛却在这时看到12只秃鹫飞过自己的占卜地。两人争执起来,勒莫坚持说自己先看见到秃鹫,罗慕洛坚持说飞过自己占卜地的秃鹫多,两人争执不下,继而发生格斗,罗慕洛杀死了勒莫,用自己的名字将新城命了名。后人把母狼哺育两个婴儿的情景制作成雕像,以纪念这位城市缔造者的传奇式经历,“母狼育婴”图案也由此成为罗马的著名城徽。在意大利著名的卡彼托林博物馆中,保存着一尊青铜母狼雕像,大约制作于公元前6世纪。在母狼身下,一对可爱的男婴,正在贪婪地吮吸着乳汁,男婴仰着头,对周围的一切毫无知觉。男婴和母狼不是一起雕塑的,而是文艺复兴时期佛罗伦萨艺术家波那尤奥略后来补充上去的。母狼形象高大,身材修长,由于哺育婴儿,略显消瘦,但四肢健壮,脚爪紧抓地面、两耳竖起、嘴唇略张、牙齿微露、双目圆睁、直视前方,带着一股沉着、冷静与警觉。母狼和它腹下的婴儿这两件相隔千年的艺术品,竟能配合得如此天衣无缝,浑然一体,叫人叹为观止。我没能去到博物馆,却意外地在吃饭的餐馆附近发现了一个石雕的“母狼育婴”。

在这里见到各式各样的行乞者,有行为艺术的,也有街头艺术家,他们乞讨的手段或是表演“一技之长”,或是依靠自己的创意,实在没本事的也只是静静等待,没有见到死缠硬磨的,真是文明乞讨啊。