到福州一定要去三坊七巷。三坊七巷是南后街两旁从北到南依次排列的十条坊巷的简称,向西三片称“坊”,向东七条称“巷”,自北而南依次为:“三坊”衣锦坊、文儒坊、光禄坊,“七巷”杨桥巷、郎官巷、安民巷、黄巷、塔巷、宫巷、吉庇巷。三坊七巷是中国十大历史文化名街之一,基本保留了唐宋的坊巷格局,保存较好的明清古建筑有159座,其中包括全国重点保护单位9处,省级文物保护单位8处,被誉为“明清建筑博物馆”、“城市里坊制度的活化石”。南后街在民国期间是主要的商业街,这里柴米油盐、日常生活所需三十六店(各行各业)一应俱全。还有专为文化人服务的刻书坊、旧书摊、裱褙店,以及元宵、中秋两节的灯市。“正阳门外琉璃厂,衣锦坊前南后街。客里偷闲书市去,见多未见足开怀。”清末举人王国瑞在诗中将南后街比作北京的琉璃厂。明清时期的南后街依旧是粉墙黛瓦石板路,民国时将路面拓宽,改成柏油马路。

现在,在南后街的经营商业业态规划上,出现了酒吧咖啡、顶尖奢侈品等“新面孔”。这些新面孔的出现,将给传统的南后街注入现代化的因素。

南后街沿街保护性修复工程于2009年1月全面完成,目前已经开街,再现其“正阳门外琉璃厂,衣锦坊前南后街”的历史风貌。

南后街南口附近一条小河,两旁多是餐馆。

三坊七巷的标志

这条步行街有些像杭州现在的清河坊

当铺附近的典当雕塑

泔液境:北宋庆历元年(1041年)太常博士苏舜元在福州任职时,为解决城内居民生活用水,在城内杨桥巷、澳门路侯官县前、桂枝里安泰桥下、南后街甘液坊(今泔液境)等处主持开凿了12口水井,这些井被福州民众称为“苏公井”。如今苏公井大部分在城市的扩建中消失。在修复三坊七巷古建筑时,发现一石门框上有一块镌“泔液境”三个阴刻鎏金字的石匾,泔与甘通假,意味甘甜,液这里指水。在砖土结构的残墙边,还发现一口已近干涸的水井,这口水井是南后街近千年历史的见证。未拆前这里有一条小巷,小巷因此井而得名称“丰井营”,这口井即为宋代福州城内赫赫有名的“苏公十二井”之一。为使“苏公井”及泔液境历史元素得到有效保护,对泔液境原地保留,不加任何修饰地采用双层钢化玻璃罩进行科学保护。玻璃罩帽沿下和罩子四周底部都能通风。玻璃罩外围地基下砌,四角留有排水孔。

“米家船”裱褙店的“裱褙”雕塑

花灯

这里麦当劳的风格也入乡随俗了

到了三坊七巷一定要来这里吃肉燕。

肉燕是福州的一道著名地方风味小吃,相传早在明嘉靖年间,福建浦城县有位告老还乡的御史大人,家居山区,吃多了山珍便觉流于平淡。于是,他家厨师取猪腿的瘦肉,用木棒打成肉泥,掺上适量的番薯粉,擀成纸片般薄,切成三寸见方的小块,包上肉馅,做成扁食,煮熟配汤吃。御史大人吃在嘴里只觉滑嫩清脆,淳香沁人,连呼“大妙”,忙问是什么点心,那厨师因其形如飞燕而信口说“扁肉燕”。后扁肉燕与鸭蛋共煮,因福州话里鸭蛋与“压乱”、“压浪”谐音,寓意“太平”,而又有“太平燕”之说。制作方法:(1)选料:选用猪后腿精肉,要现宰现用,力求新鲜。(2)剔肉:原料肉须剔净筋膜、碎骨等,然后将精肉块软硬搭配分组(习惯上称为坯),每坯重750~1000克。(3)捶肉:将精肉坯放置在砧板上,用木棰反复捶打,并加入适量糯米糊、植物碱以增强黏性,捶打时用力要均匀有节奏,肉坯要反复翻转,边捶打边挑除细小筋膜、直至肉坯打成胶状肉泥。(4)制燕:将胶状肉泥放在木板上,均匀地撒上薯粉,轻轻拍打压延,直至成型,称为鲜燕。(5)晾干:将鲜燕切成宽16厘米的长条叠卷,悬挂于通风处晾干,即成干燕皮。产品特点:厚薄均匀,破损少,表面无明显皱纹,富有营养,每千克干肉燕皮可切成8厘米见方的片约600张。打制肉燕皮可是又要体力,又有技巧的活儿。为保证猪肉新鲜要一大早起床,赶在中午前把“燕皮”打好。首先要用1公斤重的大木槌,在荔枝树木的砧板墩上,有节奏地把一块两斤左右重的新鲜瘦猪肉捶成肉泥,然后,将适量的干红薯粉均匀撒向肉泥,象擀面皮一样擀成一张像宣纸差不多的“燕皮”。打“肉燕”的人,福州人叫他们“打燕郎”,就是大冬天,他们也是光着膀子干活儿,由于制作过程中要加入干蕃薯粉,他们是满头满脸落满白粉的“白人”。

肉燕皮薄如白纸,其色似玉,口感软嫩,韧而有劲,散发肉香,非常爽口。这家老字号真是名不虚传,不仅肉燕做得地道,汤的味道也很鲜美,令我难以忘怀。我期盼着同利肉燕飞出福州,飞到北京,乃至全国。

这里的餐桌就是打肉燕皮的砧板,肉燕盛在一次性纸杯里,5元一杯。因为肉燕的馅比馄饨多,且个头也不小,一小杯就足以充饥了。

鱼丸也是福州的传统食品,多是以鲜黄鱼、马鲛鱼和鳗鱼、小参鲨为主料。剁碎鱼肉,加适量姜汁、食盐、味精,捣成鱼泥,调进薯粉,搅匀后挤成小圆球,或包入肉馅,入沸汤煮熟。其色如瓷,富有弹性,脆而不腻,为宴席常见菜品。

“聚成堂”书坊的“刻书”雕塑

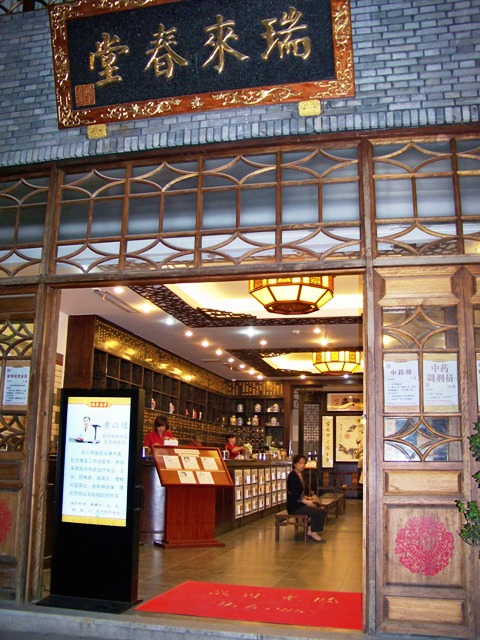

这应该是现代新面孔

南后街北口

最后说说三坊七巷

衣锦坊是三坊的第一坊,坊中16号为清嘉庆进士郑鹏程居宅,其中的衣锦坊水榭戏台最具特色,于此观看戏剧演出,水清、风清、音清,具有声学原理和美学价值,是福州市目前唯一现存的水榭戏台。

文儒坊因历代文儒辈出而闻名。

光禄坊也是名人聚居的地方,以光禄吟台最为有名。遗憾的是我没有看到光禄坊,后来得知其正在进行大修,而且就在端午节开放。

七巷之一杨桥巷有个林姓大宅,是林觉民烈士生前的住处,后来卖给作家冰心的祖父谢銮恩。冰心小时候在这里居住过。由于天黑,我没有找到巷子的标志,可能就在南后街北口的茶楼附近。

郎官巷 因宋代刘涛居此,其子孙数代皆为郎官,故名郎官巷。中国近代启蒙思想家、翻译家严复的故居也坐落在巷内。

塔巷

黄巷内历代多住儒林学士,成为文化名人和社会名流的集居地,其中有一庭院“小黄楼”,属于文物保护单位。

安民巷与文儒坊相对,历史上巷内人家多为社会贤达。巷西侧民居旧宅仍保留匀称格局和古朴风韵。抗战时期新四军驻闽办事处设在其间。

宫巷里的豪门住宅结构精巧,单是室内的木雕石刻构件就今人叹为观止。如漏花窗户采用缕空精雕,榫接而成,而且通过木格骨骼的各种精心编排构成了丰富的图案装饰,各种精巧生动的石刻在柱础、台阶、门框、花座、柱杆上随处可见,可以说是福州古建筑艺术机集大成者。

吉庇巷(缺图),福州著名的安泰楼酒楼就在吉庇巷口。不过那天我没有注意到。

南后街南口外的停车场距离林则徐纪念馆很近,遗憾的是我去时刚刚闭馆。

到福州一定要去三坊七巷。三坊七巷是南后街两旁从北到南依次排列的十条坊巷的简称,向西三片称“坊”,向东七条称“巷”,自北而南依次为:“三坊”衣锦坊、文儒坊、光禄坊,“七巷”杨桥巷、郎官巷、安民巷、黄巷、塔巷、宫巷、吉庇巷。三坊七巷是中国十大历史文化名街之一,基本保留了唐宋的坊巷格局,保存较好的明清古建筑有159座,其中包括全国重点保护单位9处,省级文物保护单位8处,被誉为“明清建筑博物馆”、“城市里坊制度的活化石”。南后街在民国期间是主要的商业街,这里柴米油盐、日常生活所需三十六店(各行各业)一应俱全。还有专为文化人服务的刻书坊、旧书摊、裱褙店,以及元宵、中秋两节的灯市。“正阳门外琉璃厂,衣锦坊前南后街。客里偷闲书市去,见多未见足开怀。”清末举人王国瑞在诗中将南后街比作北京的琉璃厂。明清时期的南后街依旧是粉墙黛瓦石板路,民国时将路面拓宽,改成柏油马路。

现在,在南后街的经营商业业态规划上,出现了酒吧咖啡、顶尖奢侈品等“新面孔”。这些新面孔的出现,将给传统的南后街注入现代化的因素。

南后街沿街保护性修复工程于2009年1月全面完成,目前已经开街,再现其“正阳门外琉璃厂,衣锦坊前南后街”的历史风貌。

南后街南口附近一条小河,两旁多是餐馆。

三坊七巷的标志

这条步行街有些像杭州现在的清河坊

当铺附近的典当雕塑

泔液境:北宋庆历元年(1041年)太常博士苏舜元在福州任职时,为解决城内居民生活用水,在城内杨桥巷、澳门路侯官县前、桂枝里安泰桥下、南后街甘液坊(今泔液境)等处主持开凿了12口水井,这些井被福州民众称为“苏公井”。如今苏公井大部分在城市的扩建中消失。在修复三坊七巷古建筑时,发现一石门框上有一块镌“泔液境”三个阴刻鎏金字的石匾,泔与甘通假,意味甘甜,液这里指水。在砖土结构的残墙边,还发现一口已近干涸的水井,这口水井是南后街近千年历史的见证。未拆前这里有一条小巷,小巷因此井而得名称“丰井营”,这口井即为宋代福州城内赫赫有名的“苏公十二井”之一。为使“苏公井”及泔液境历史元素得到有效保护,对泔液境原地保留,不加任何修饰地采用双层钢化玻璃罩进行科学保护。玻璃罩帽沿下和罩子四周底部都能通风。玻璃罩外围地基下砌,四角留有排水孔。

“米家船”裱褙店的“裱褙”雕塑

这里麦当劳的风格也入乡随俗了

到了三坊七巷一定要来这里吃肉燕。

肉燕是福州的一道著名地方风味小吃,相传早在明嘉靖年间,福建浦城县有位告老还乡的御史大人,家居山区,吃多了山珍便觉流于平淡。于是,他家厨师取猪腿的瘦肉,用木棒打成肉泥,掺上适量的番薯粉,擀成纸片般薄,切成三寸见方的小块,包上肉馅,做成扁食,煮熟配汤吃。御史大人吃在嘴里只觉滑嫩清脆,淳香沁人,连呼“大妙”,忙问是什么点心,那厨师因其形如飞燕而信口说“扁肉燕”。后扁肉燕与鸭蛋共煮,因福州话里鸭蛋与“压乱”、“压浪”谐音,寓意“太平”,而又有“太平燕”之说。制作方法:(1)选料:选用猪后腿精肉,要现宰现用,力求新鲜。(2)剔肉:原料肉须剔净筋膜、碎骨等,然后将精肉块软硬搭配分组(习惯上称为坯),每坯重750~1000克。(3)捶肉:将精肉坯放置在砧板上,用木棰反复捶打,并加入适量糯米糊、植物碱以增强黏性,捶打时用力要均匀有节奏,肉坯要反复翻转,边捶打边挑除细小筋膜、直至肉坯打成胶状肉泥。(4)制燕:将胶状肉泥放在木板上,均匀地撒上薯粉,轻轻拍打压延,直至成型,称为鲜燕。(5)晾干:将鲜燕切成宽16厘米的长条叠卷,悬挂于通风处晾干,即成干燕皮。产品特点:厚薄均匀,破损少,表面无明显皱纹,富有营养,每千克干肉燕皮可切成8厘米见方的片约600张。打制肉燕皮可是又要体力,又有技巧的活儿。为保证猪肉新鲜要一大早起床,赶在中午前把“燕皮”打好。首先要用1公斤重的大木槌,在荔枝树木的砧板墩上,有节奏地把一块两斤左右重的新鲜瘦猪肉捶成肉泥,然后,将适量的干红薯粉均匀撒向肉泥,象擀面皮一样擀成一张像宣纸差不多的“燕皮”。打“肉燕”的人,福州人叫他们“打燕郎”,就是大冬天,他们也是光着膀子干活儿,由于制作过程中要加入干蕃薯粉,他们是满头满脸落满白粉的“白人”。

肉燕皮薄如白纸,其色似玉,口感软嫩,韧而有劲,散发肉香,非常爽口。这家老字号真是名不虚传,不仅肉燕做得地道,汤的味道也很鲜美,令我难以忘怀。我期盼着同利肉燕飞出福州,飞到北京,乃至全国。

这里的餐桌就是打肉燕皮的砧板,肉燕盛在一次性纸杯里,5元一杯。因为肉燕的馅比馄饨多,且个头也不小,一小杯就足以充饥了。

鱼丸也是福州的传统食品,多是以鲜黄鱼、马鲛鱼和鳗鱼、小参鲨为主料。剁碎鱼肉,加适量姜汁、食盐、味精,捣成鱼泥,调进薯粉,搅匀后挤成小圆球,或包入肉馅,入沸汤煮熟。其色如瓷,富有弹性,脆而不腻,为宴席常见菜品。

“聚成堂”书坊的“刻书”雕塑

南后街北口

最后说说三坊七巷

衣锦坊是三坊的第一坊,坊中16号为清嘉庆进士郑鹏程居宅,其中的衣锦坊水榭戏台最具特色,于此观看戏剧演出,水清、风清、音清,具有声学原理和美学价值,是福州市目前唯一现存的水榭戏台。

文儒坊因历代文儒辈出而闻名。

光禄坊也是名人聚居的地方,以光禄吟台最为有名。遗憾的是我没有看到光禄坊,后来得知其正在进行大修,而且就在端午节开放。

七巷之一杨桥巷有个林姓大宅,是林觉民烈士生前的住处,后来卖给作家冰心的祖父谢銮恩。冰心小时候在这里居住过。由于天黑,我没有找到巷子的标志,可能就在南后街北口的茶楼附近。

郎官巷 因宋代刘涛居此,其子孙数代皆为郎官,故名郎官巷。中国近代启蒙思想家、翻译家严复的故居也坐落在巷内。

塔巷

黄巷内历代多住儒林学士,成为文化名人和社会名流的集居地,其中有一庭院“小黄楼”,属于文物保护单位。

安民巷与文儒坊相对,历史上巷内人家多为社会贤达。巷西侧民居旧宅仍保留匀称格局和古朴风韵。抗战时期新四军驻闽办事处设在其间。

宫巷里的豪门住宅结构精巧,单是室内的木雕石刻构件就今人叹为观止。如漏花窗户采用缕空精雕,榫接而成,而且通过木格骨骼的各种精心编排构成了丰富的图案装饰,各种精巧生动的石刻在柱础、台阶、门框、花座、柱杆上随处可见,可以说是福州古建筑艺术机集大成者。

吉庇巷(缺图),福州著名的安泰楼酒楼就在吉庇巷口。不过那天我没有注意到。