午餐后,我们从西塘回到嘉兴市区,来到此行的主要目的地南湖。没想到南湖还是浙江的三大名湖之一,景区大,湖面阔,人不多,景色美,确实不错呀!

乘船前往湖心岛

湖心岛上烟雨楼

从烟雨楼上望红船

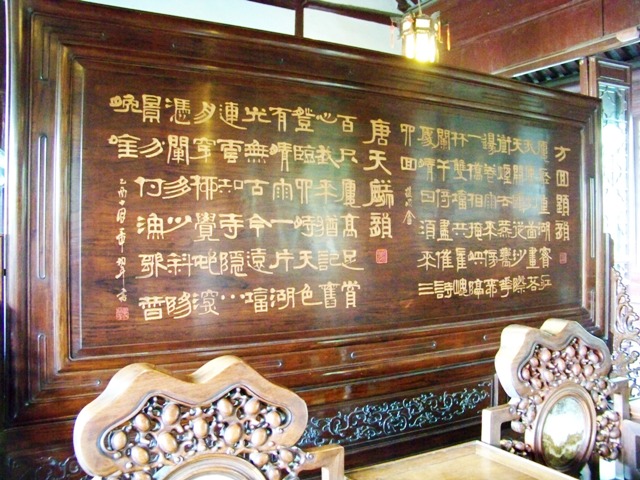

米芾的题字

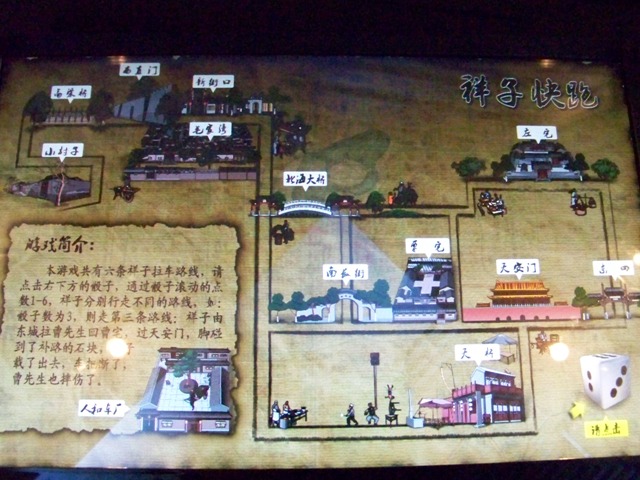

据说嘉兴知府许瑶光任期届满将赴京都述职,临别时留言建议在来许亭南面造一座“鉴亭”,并撰写了《鉴亭铭》,以戒邪避恶,使优良品行得以发扬光大。鉴亭建成后,铭文被镌刻成碑置于鉴亭内保存至今。《鉴亭之铭》共373字,从五个方面归纳总结了做官为人的处世之道,劝人珍惜大好时光,妥善处处理各种矛盾,洁身自好,自立自律。

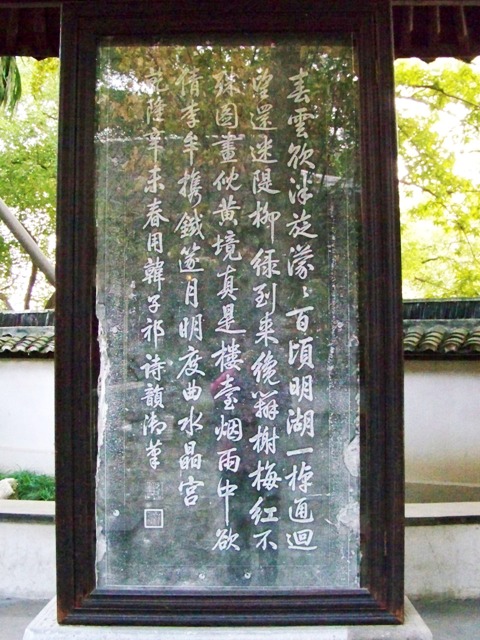

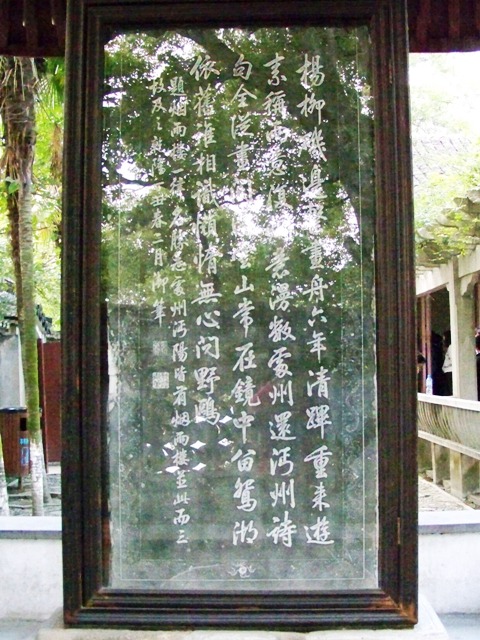

乾隆曾六次南巡,据说每次都来到嘉兴的烟雨楼,这里也就有了乾隆的题诗

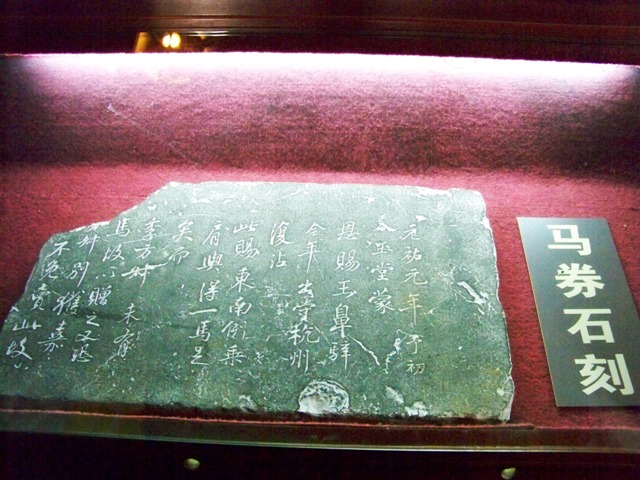

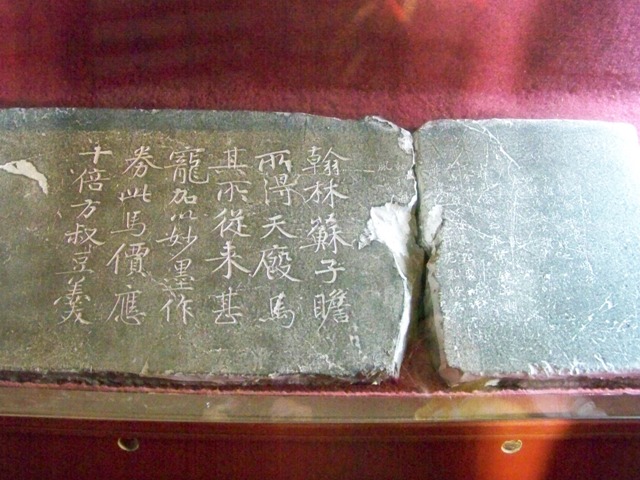

嘉兴在明代时就已有了此“马券石刻”。关于“马券”有这么一个故事,宋代大诗人苏东坡在杭州任郡守时,因看到好朋友李方叔的生活贫困,苏东坡就将皇帝御赐的名马转赠给了李方叔,任李方叔变卖后换取生活费用,因考虑到由李方叔变卖皇帝御赐之马,也许会引来杀身之祸,特意写下“马券”为证。后有苏东坡之弟苏辙、好友黄庭坚同时为这“马券”作诗题跋,使“马券”越发珍贵。苏东坡等人慷慨助友、情真意切的轶事,从此在文坛上传为佳话。二苏一黄都是宋代文学大家,李方叔也是一位名士,所以“马券”可谓名人名作,相得益彰,尤为显得珍稀。“马券石”在湖心岛的名人书画石刻中堪称精品。

这块珍稀的柏化石高1.4米,周围1.5米,相传是清朝一位官员在古北口(北京北郊)巡视时发现的,后运回自己的故乡嘉兴王店镇,解放后移到了湖心岛上。以前人们一直认为这块化石是松树的化石,1964年,经考古权威郭沫若鉴别为血柏化石。松柏古木是因地壳运动深埋地下,经硅化而成,形成化石至少要有四万多年的时间,因此有考古家认为,这块化石离现在已有七千多万年的历史。

这个长方形的石盆,相传是南宋著名将领岳飞之孙岳柯的旧物。岳柯是河南人,曾在嘉兴任官,后来居住在嘉兴,他喜欢养仙鹤,经常用这个石盆为他的仙鹤洗澡,因此这个石盆名为洗鹤盆。

著名的红船及船主住的小篷船

“一大”本是在上海召开的,因受到袭扰,在上海代表李达夫人王会悟的建议下,转移到嘉兴南湖的这条游船上继续举行。王会悟是嘉兴桐乡乌镇人,曾在嘉兴女子师范念过书,对嘉兴以及南湖的情况非常熟悉。 8月初,代表们从上海北站坐早班火车来嘉兴,当即由王会悟带领,坐摆渡船到湖心岛,再由小拖梢船接上王会悟预先雇的开会游船。这条游船是一条单夹弄丝网船,长约16米,宽3米,船头宽平,内有前舱、中舱、房舱和后舱,右边有一条夹弄贯通,会议就在中舱举行。王会悟则坐在船头放哨。

1964年清明节董必武来到嘉兴南湖视察时题诗,他是“一大”代表中唯一又来过嘉兴的。

南湖革命纪念馆

据说俯瞰纪念馆的造型像党徽

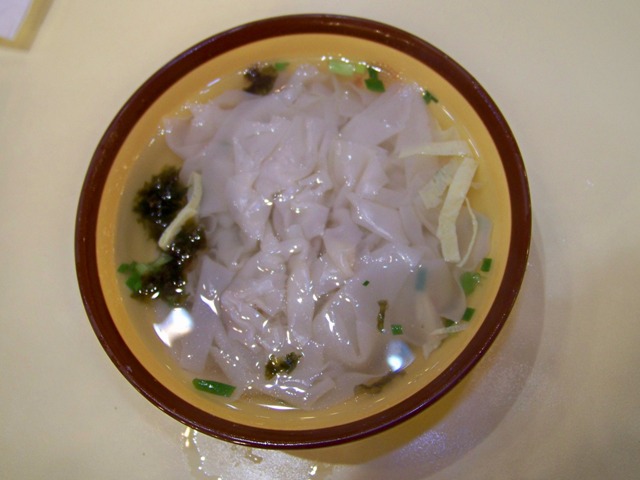

景区门外,一位老人在卖菱角。我们第一次见到红色和绿色的菱角,而且没有角。原来这是产自嘉兴的南湖菱,也有人依形称其为元宝菱、馄饨菱、和尚菱等。一般来说菱都有角,故称“菱角”,然而嘉兴的南湖菱却是无角的,其皮色翠绿,两端圆滑,并以皮薄、肉嫩、汁多、甜脆、清香而胜于其他品种。南湖菱不仅可以生吃、熟吃,而且可以制糕点、佳肴或酿酒、制糖。生食者选色翠而鲜嫩,尤其是刚出水时口味更佳,熟食则选色黄褐之老菱,洗净后煮食,口味香甜浓郁,肉糯可口。我没敢吃生菱角,尝了个熟的红菱,味道不错,不像北方的褐色菱角那么干,壳一剥就开。

关于南湖菱为什么不长尖角,在民间有一个传说:当年乾隆皇帝下江南途径嘉兴,当地民众拿出南湖的菱给皇帝吃,当时的菱是有尖角的。乾隆皇帝吃的时候一不小心被尖角刺到了。第二年,南湖的菱便不再长角了。真实原因是南湖地处长江和钱塘江之间,背靠太湖,面朝大海,更有大运河带来的北方水质。在多种水质混杂因素的影响下,使得南湖菱在开花时与萼冠之间的胶质层松软、脱落(一般情况下萼冠不会脱落并最终形成角)而成为无角菱。

我将一个红菱带回来后便成了褐色。